心知「肚」明?腸道訊號引導神經系統產生記憶的新發現

飽食與飢餓時,對同一種食物氣味產生截然不同的感知反應,顯見感受、記憶與學習等由大腦所主導的認知功能,會受到身體生理狀態的影響。此種「身體-腦軸」(body-brain axis) 以關聯學習(associative learning) 的機轉,讓生物配合其內在生理恆定性的改變,產生對外界刺激的學習與記憶以趨吉避凶。臺大分子醫學研究所教授潘俊良研究團隊發現,從秀麗隱桿線蟲的腸道、表皮細胞所產生的脂肪分子,可誘發其神經系統產生負面記憶,相關論文已刊登於知名期刊當代生物學Current Biology。

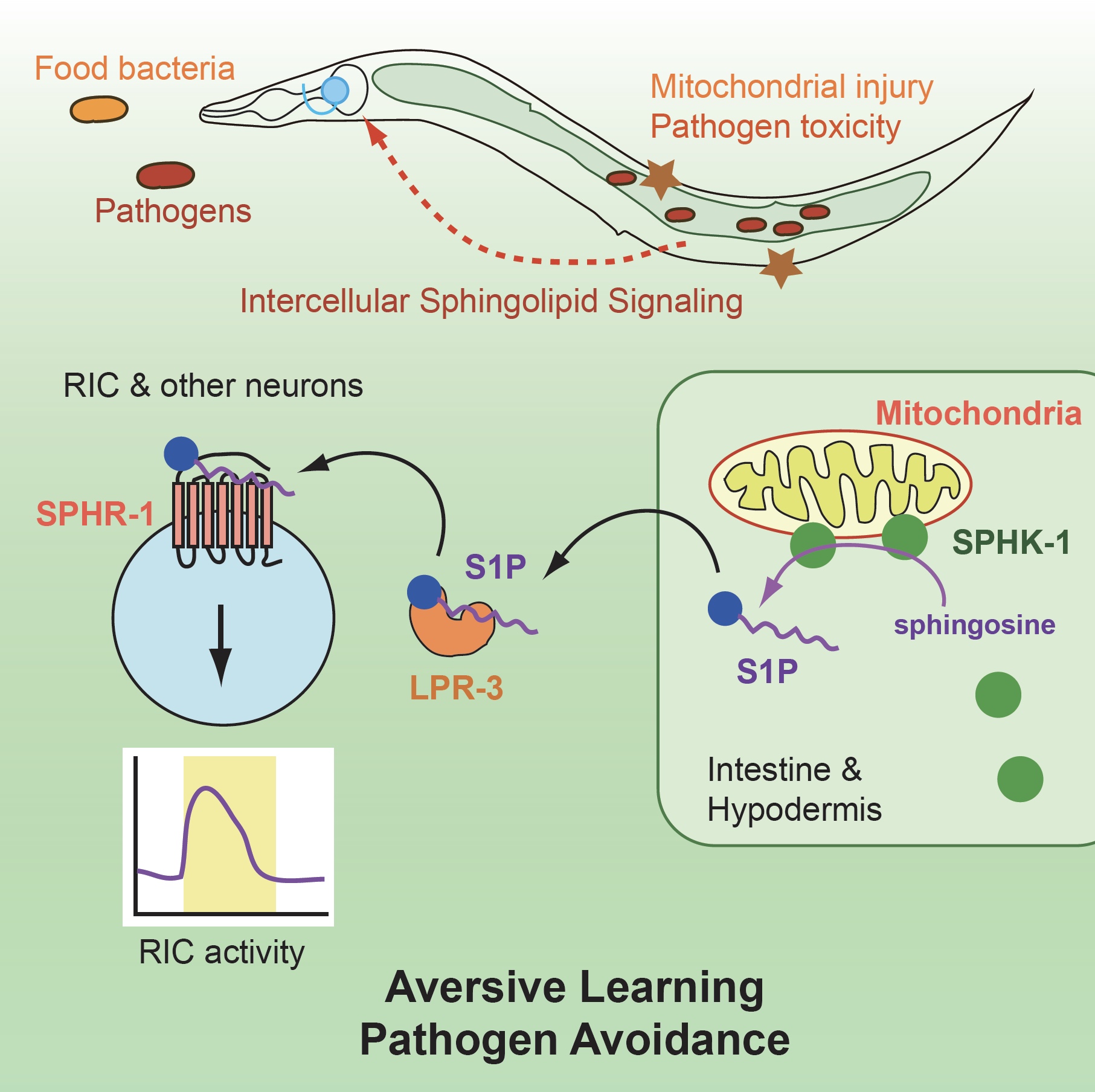

線蟲是當代行為神經科學中最重要的模式生物之一,由於遺傳學工具的先進,特別適合用來探討身體組織與神經系統如何互動。潘俊良教授實驗室透過抑制粒線體功能產生的生理壓力,誘導線蟲對細菌的氣味產生負面記憶。團隊中的吳毓純博士發現,腸道與表皮組織透過名為鞘胺醇激酶(sphingosine kinase, sphk-1)的酵素,產生磷酸鞘胺醇(sphingosine-1-phosphate, S1P),並將S1P分泌至胞外,由LPR-3 Lipocalin脂蛋白運送至線蟲腦部。S1P會與RIC神經元上的SPHR-1受器結合,刺激RIC並透過RIC所分泌神經激素蛸胺(octopamine),來引導線蟲產生對細菌氣味的厭惡記憶。此篇研究的重要性在於發現從腸道、表皮等周邊器官可以產生直接影響學習與記憶的訊號分子,將我們對於學習機制的了解,拓展到神經系統以外的組織,為「腸腦軸」(gut-brain axis) 在關聯學習中的角色提出有力的證據。

吳毓純博士投注所有心力在此研究上,並與美國康乃爾大學及比利時魯汶大學的專家進行跨國合作,以超高解析度的質譜代謝體分析,加上細胞培養實驗以確認S1P和SPHR-1受器結合的親和力和訊息傳遞機制。她的天份、熱情與堅持不懈的努力,克服許多瓶頸,是此研究得以順利發表的最大功臣,並曾在奧地利維也納大學與英國格拉斯哥大學的國際線蟲會議上分別以海報及口頭演講發表成果,足見此研究受到國際學者的肯定。這項研究由國科會及精準醫學中心研究經費支持,特此致謝。

潘俊良教授實驗室 : https://chunliangpan.weebly.com/

分子醫學研究所 : http://molecular.ntu.edu.tw/

研究論文全文 : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982225004294?via%3Dihub